2013年11月の近畿中央胸部疾患センター

11月の近畿中央胸部疾患センター

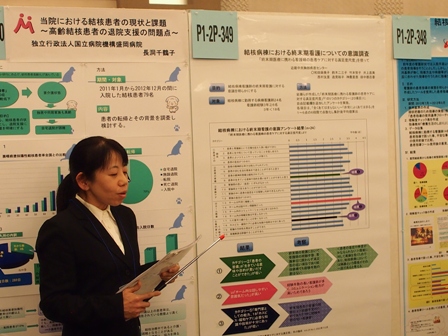

学会でいったい何をするかというと、医療の同業者が集まり日頃の診療や研究の成果を発表するのが目的で、 若手にとって準備に労力を要するし、結構なストレスとなります。

私達が所属する国立病院機構は「国立病院総合医学会」という独自の学会を毎秋開催し、前身の国立病院時代から通算して今回が67回目、 つまり戦後すぐに開始し現在に至ります。

この学会は機構関係の医療施設だけが集まるので、ちょっと閉鎖的な印象を持たれるかもしれません。

でも全職種が集まる熱気に加えて、他の学会とは違う切り口で医療を見ることができるので、私にとって今では大変重要な学会になっています。

国立病院機構の最も重要な使命にはセーフティーネット医療があります。

つまり重症心身障害者や神経難病、結核、精神科領域など、民間医療施設では実施されない可能性のある(採算が最大の理由ですね)医療を取り扱うことです。

私達の関連では結核診療ですが、今は交付金もなくなり運営が難しいのが現状です。

健全な経営を実現しつつ、次世代に水準の高い医療をどうやって引き継ぐか。

当事者が集まってこういうことを議論できる場はそうそうありません。

大切な機会です。

この2月にも栄養の学会が豪雪の金沢で開催されたことは前に書きましたが、会場はその時と全く同じ。

県立音楽堂が主会場の一つで、オルガン曲(主よ人の望みの喜びよ)で格調高く開会。

この機会に学会デビューする人も多く、発表前には緊張感がこちらにも伝わってきます。

セッションごとに優秀演題が選ばれ、当院の言語聴覚士もめでたく表彰されました。

商品は金沢のお菓子だったようです。

学会にはもう一つの目的があります。

晩秋の北陸らしく時雨る夜には日本酒と解禁直後の蟹が合いました(演歌?)。

私達が食べたのは香箱ガニでしたが、小ぶりですがなにより安いし、甲羅のなかの卵が大変おいしい。

(2013年11月 近畿中央胸部疾患センター 院長 林清二)